治療期間の短縮化・治療の効率化を

見据えたインプラント治療

インプラント治療は一般的に抜歯後、半年程度の骨の治りを得てから行われますが、当院では適応症だと判断された場合に、抜歯と同日、もしくは抜歯後1〜2ヶ月後のインプラント植立をご提案し、患者さまの時間的側面にも配慮するよう心がけております。

また、抜歯が必要と判断された歯の状態が悪い場合は、しっかりとした治癒期間を設けなくてはなりません。抜歯を行うと骨が痩せてしまい、治癒後にインプラント治療が困難となる場合もあるため、そのような症例ではRP法(リッジプリザベーション法)という方法を採用し、骨の退縮が最小限となるよう配慮をしております。

抜歯即時埋入法

抜歯当日にインプラントを植立する方法です。通常のインプラント治療と比較して6ヵ月程度の治療期間短縮が見込めます。ただし、適応条件があるため、全ての症例に対して可能なわけではございません。

抜歯早期埋入法

抜歯から1〜2ヵ月後に歯ぐきの治りが得られた段階でインプラントを植立する方法です。通常のインプラント治療と比較して4ヵ月程度の治療期間短縮が見込めます。ただし、適応条件があるため、全ての症例に対して可能なわけではございません。

RP法(リッジ

プリザベーション法)

抜歯を行うと、歯を支えていた骨が大きく退縮し、場合によってはインプラント治療が困難となる場合がございます。当院では抜歯即時埋入や抜歯早期埋入が困難であり、抜歯後の骨の治癒期間が必要と判断された症例ではこのRP法を推奨しております。抜歯時に、骨の吸収を少なくしてくれる材料を入れることで、抜歯後の骨の退縮を最小限に抑え、後々のインプラント治療の難易度を下げる効果が期待できます。

インプラントを

より長持ちさせるために

当院のインプラント治療は、必要に応じてよりインプラントを長持ちさせるための歯ぐきの治療にも対応しております。歯みがきがしやすくなる、インプラント周囲の炎症を起こりにくくするなど実はメリットの多い治療です。

APF法

(歯肉弁根尖側移動術)

インプラント周囲の丈夫な歯ぐきが不足している際に行われる方法です。比較的小さな切開にて対応が可能であり、臨床で行われることが多い方法です。

FGG法

(遊離歯肉移植術)

インプラント周囲に丈夫な歯ぐきが全くない場合に行われる方法です。口蓋(上顎)からご自身の組織を採取し、インプラント周囲へ移植をします。

CTG法

(結合組織移植術)

前歯部のインプラントにおいて歯肉の高さや厚みが少ない場合に行われる方法です。FGG法と同様に口蓋(上顎)からご自身の組織を採取し、インプラント周囲へ移植をします。

骨の量が足りない

インプラント体は顎骨に埋め込み、固定されます。顎骨の量や厚みが少ない場合はしっかりとした固定が得られないため、インプラント治療の前に骨造成を行う必要があります。

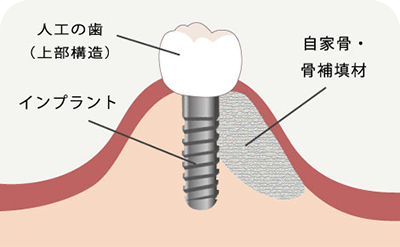

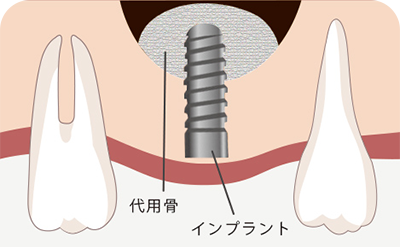

GBR法

インプラントを植立するための骨の高さや幅が不足している場合に行われる方法です。対象箇所に人工骨を移植し、骨の造成を行います。

ソケットリフト法

上顎奥歯の骨の高さが少し不足している場合に行われる方法です。GBR法と同様に対象箇所に人工骨を移植し、骨の高さの獲得を狙います。

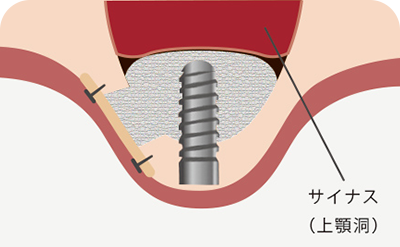

サイナスリフト法

上顎奥歯の骨の高さが大きく不足している場合に行われる方法です。GBR法やソケットリフト同様に対象箇所に人工骨を移植し、骨の高さの獲得を狙います。

多数の歯を失ってしまった

多数の歯を失ってしまった場合、複数本のインプラントを植立することによって固定式の被せ物を作ることも可能です。また、複数本のインプラントと入れ歯を組み合わせたインプラントオーバーデンチャーという方法にも対応しております。

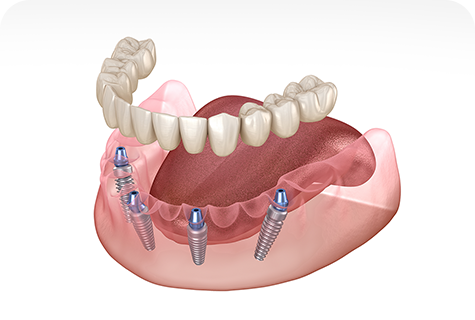

オールオン法

全ての歯を失ってしまったケースに対して固定式の被せ物を作るための方法です。骨の状態にもよりますが、上顎では8本、下顎では6本のインプラントを植立し、その上に固定式の被せ物を作製することが世界的にも推奨されている方法です。

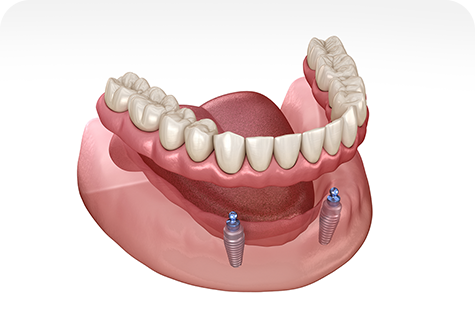

IOD法(インプラント

オーバーデンチャー法)

オールオン法と同じ状態で、よりコストを抑えたいというご希望がある場合に行われる方法です。2〜6本程度のインプラントを植立し、その上の取り外し式の入れ歯を作製します。